重點概覽

- 地緣政治緊張局勢、通脹持續,以及不可預測的利率走勢導致的結構性不確定因素,將主導2025年的商業地產市場格局。

- 廣泛的行業配置以及動能驅動的傳統投資策略,已不足以應付當前環境。

- 在日益不確定的環境中,我們認為投資者應更趨謹慎,優先考慮能夠提供長期收益的投資機會,並力求在市場持平或動盪時都能有所表現。我們認為數碼基建、多戶型住宅、學生宿舍、物流及必需品零售等行業目前相對更具韌性。

直到最近,商業地產似乎迎來期待已久的反彈。然而,2025年揭示了一個新現實:不確定性已成為結構性問題。貿易局勢緊張、通脹、經濟衰退風險與利率波動干擾市場,並延緩決策速度。廣泛、動能驅動、資本化率壓縮、租金增長等傳統投資策略不再提供可靠的基礎。以本地觀點與卓越營運為基礎的嚴謹投資程序,比以往任何時候都更加重要。

我們在品浩(PIMCO)近期發佈的長期展望報告《破裂時代》中指出,市場環境瞬息萬變,貿易和安全聯盟變化造成不均衡的地區性風險。地緣政治緊張局勢與關稅是亞洲的關鍵議題,尤其是中國,在債務上升和人口結構惡化的背景下,中國經濟增長放緩。美國方面,不利因素主要包括居高不下的通脹、政策不確定性與政治動盪。歐洲則面臨高昂的能源成本及監管變化的問題,但國防與基建開支提高可能屬利好因素。

由於不同行業和地區的風險各異,傳統回報動力不再如以往可靠,尤其是在負槓桿環境下。我們認為,穩定的收益和強勁的現金收益越來越需要本地觀點與主動式管理,以及股權、開發、債務結構和複雜重組等方面的專業知識。投資的目標應是在市場持平或動盪時都能有所表現。

債務是品浩地產投資平台長期以來的基石,因其相對價值仍然非常吸引。我們在去年的地產展望報告《面對現實:現今商業地產市場的挑戰與機遇》中提到,預計到2026年底,美國將有約1.9萬億美元的貸款到期,歐洲將有3,150億歐元的貸款到期。附註1

我們相信,這波到期債券創造了許多債務投資機會,其中包括緩解下行風險的優先貸款,以及次級債務、紓困融資和過渡貸款等混合資本解決方案。這些方案旨在滿足需要額外時間的發起方,以及解決業主和貸款人的融資缺口。

我們亦注意到信貸類投資機會,包括土地融資、三重淨租賃以及若干具穩定現金流和韌性的核心強化資產。股權則是保留予有效資產管理、具吸引力的穩定收益率和具長期明顯競爭優勢的特殊投資機會。

越來越多投資者認為學生宿舍、可負擔住宿與資料中心是避風港,附註2它們提供類似基建的特質,如穩定現金流與抵禦宏觀經濟波動的潛力。

在此週期中,我們相信成功將取決於嚴謹執行力、策略靈活性與深厚的專業知識,而非市場動能。

這些觀點呼應品浩於5月在美國加州新港灘舉行的第三屆年度全球地產投資論壇的見解。與品浩的週期市場展望及長期展望論壇類似,地產投資論壇匯聚全球投資專家,討論商業地產的短期與長期展望。截至2025年3月31日,品浩管理全球其中一個規模最大的商業地產投資平台,由300多位投資專家管理約1,730億美元的資產,涵蓋公開發行與私募地產債務和股權投資策略。附註3宏觀經濟觀點:區域分歧加劇,小眾市場崛起

不同的宏觀經濟條件正重塑全球商業地產的格局。貨幣政策、地緣政治風險和人口結構變化等關鍵動力不再同步。投資策略必須更加區域化、更慎選資產,尤其以本土為主。

美國利率走勢不明為經濟蒙上陰影。再融資活動急劇放緩,尤其是在寫字樓和零售領域。交易量依然低迷,估值亦下降。由於預期經濟增長將保持呆滯,多數人認為經濟不會迅速反彈。明年年底即將到期的1.9萬億美元債務是一大風險,但對於資金雄厚的買家來說亦是一個潛在的投資機會。

歐洲面臨眾多不同挑戰。疫情爆發之前,該區的經濟增長早已放緩。如今,受人口老化和生產力低迷所影響,經濟增長進一步放緩。通脹居高不下、信貸環境緊縮以及烏克蘭戰爭持續影響市場情緒。儘管如此,仍有部份國家的經濟具韌性;增加國防與基建開支可能會提振部份國家。

在亞太地區,資本流向更穩定的市場,包括日本、新加坡和澳洲;這些市場以法律透明度與宏觀可預測性而聞名。中國則仍面臨壓力,其地產行業依然脆弱、債務水平偏高、消費者信心不穩定。在整個亞太地區,投資者更加關注透明度、流動性與人口結構等有利因素。

我們亦觀察到意圖重新分配投資的初步跡象,這可能有利於歐洲,不利於美國及亞太地區。這種轉變反映市場普遍從跨洲策略,轉向更聚焦區域的資本部署。

儘管全球格局破碎,但這種複雜性為獨具慧眼的投資者提供潛在投資機會。

行業展望:假設分析

對商業地產市場有何影響?在分化且不確定的環境中,籠統地涵蓋各個行業已不合時宜。地產週期不再同步,它們因資產類別、地理位置甚至次級市場而異。投資者顯然應採取更細緻的投資策略。

成功將取決於詳細的資產層級分析、實際營運管理以及對當地市場動態的深入了解。這亦意味著要識別宏觀變化與地產基本因素的關聯。例如,歐洲的國防建設可能會刺激物流、研發、製造設施與住房需求,尤其是在德國和東歐。

對於投資者而言,關鍵在於聚焦特定資產、次級市場,且能夠帶來長期收益並抵禦波動的投資策略。在此週期中,超額回報投資機會較貝他系數更重要。以下我們將探討哪些領域會從此等精準分析中獲益。

數碼基建:需求穩健,紀律趨嚴

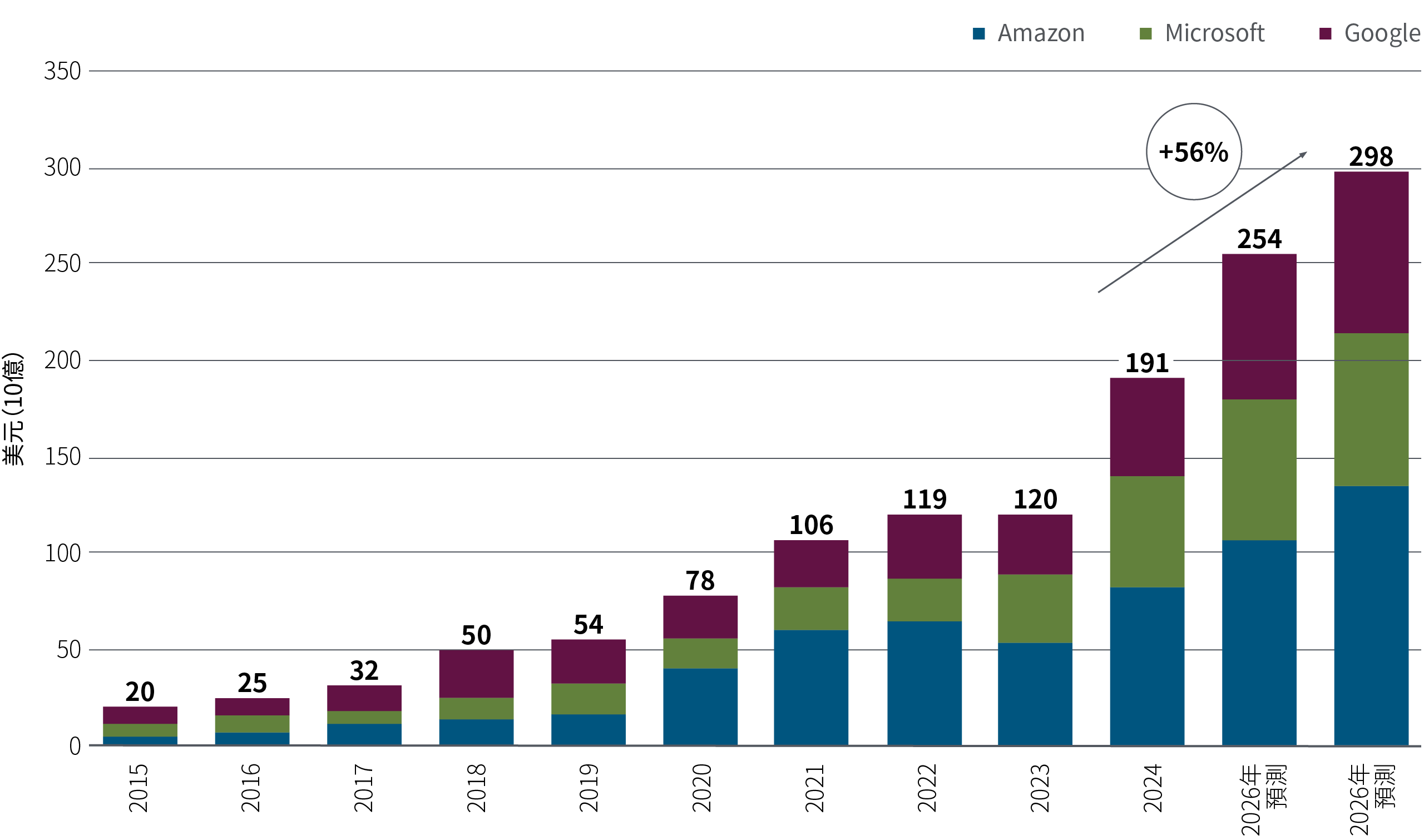

數碼基建已是現代經濟的支柱,亦是機構資本的焦點。人工智能、雲端運算與資料密集型應用的蓬勃發展,已將資料中心從小眾資產類別轉變為策略性基建,但亦引發新問題:電力限制、監管障礙及資本密集度上升(見圖一)。

全球市場面對的問題並非需求不足,而在於滿足需求的渠道及方式。在北維珍尼亞和法蘭克福等成熟的數據中心樞紐,Amazon和Microsoft等超大規模企業正提前數年鎖定產能,尤其是針對人工智能推理和雲端工作負載的設施。這些資產或可提供彈性和定價能力。但專注於計算密集型人工智能訓練的設施(通常位於成本較低、電力豐富的地區)存在與電網可靠性、可擴展性和長期成本效率相關的風險。

隨著核心市場在需求重壓下不堪負荷,資本開始外流。歐洲電力短缺、批准延遲,以及低延遲和數碼主權要求,迫使企業從傳統樞紐轉向馬德里、米蘭與柏林等新興的二、三線城市。這些中心具有增長潛力,但基建差距、不同的監管框架和執行風險,要求企業採取更務實、更貼近本地市場的策略。

亞太區則聚焦於穩定性及可擴展性。日本、新加坡和馬來西亞等市場憑藉其穩健的法律框架及成熟的制度,持續吸引資本。在這些地區,即使成本上升和政策監督收緊,投資者仍優先考慮能夠負荷混合工作量,並滿足不斷演變的環境、社會及管治(ESG)實踐需求之資產。

隨著數碼基建成為經濟表現的核心,成功不僅取決於容量,亦取決於如何應對複雜的監管及營運、土地管理和電力限制,並建立具彈性、可擴展,且針對未來的分散式、數據驅動、節能效率進行優化之系統。

住宅:需求穩健,風險分散

住宅持續提供收益潛力與結構性需求。城市化、人口老化和家庭結構改變等人口結構利好因素,持續支持長期需求。但投資格局分裂。監管框架、負擔能力的壓力與政策干預措施差異擴大,投資者應謹慎面對。

全球租屋市場需求依然強勁,這得益於房價、按揭利率高企以及不斷變化的租屋偏好。此等趨勢正延長租客的居住周期,同時推高對多戶型住宅、建後出租(BTR)及勞動力住宅的需求。

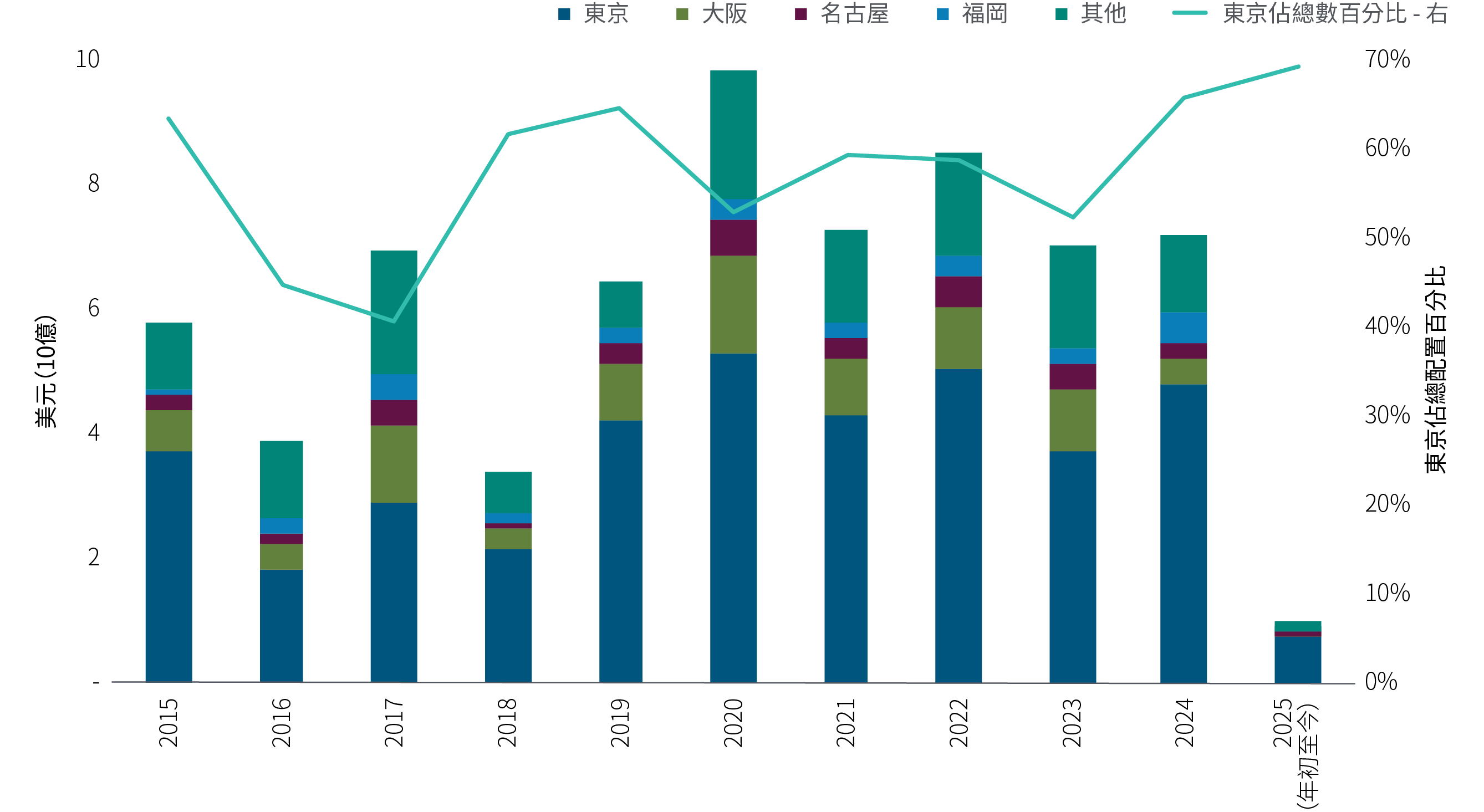

日本因其結合了都市人口遷移、可負擔租屋及成熟的制度而脫穎而出,為長期住宅投資提供具流動性的穩定且市場(見圖二)。

然而市場並非鐵板一塊。在部份國家,機構平台正在迅速擴張;在其他國家,對負擔能力的憂慮引發監管問題,包括更嚴格的租金管制、分區限制以及對機構業主日益嚴格的政治審查,特別是在可負擔住宅已成為社會焦點的情況下。

學生宿舍已成為一個吸引的小眾市場,因為入學人數攀升且市場供應有限。專用學生宿舍會受益於可預測的需求與不斷增長的國際學生群體。結構性供應不足、有利的人口結構以及高等教育長期以來的吸引力(尤其是在英語系國家),持續支持此資產類別。

然而,區域動態至關重要。在美國,頂尖大學週邊的需求仍然強勁,儘管市場越來越擔心更嚴格的簽證政策以及不友善的政治環境,可能會抑制未來國際學生的流入。相較之下,英國、西班牙、澳洲和日本等國家在更優惠的簽證制度和不斷擴大的大學網絡支持下,國際學生宿舍的需求持續上升。

縱觀住宅行業,投資者必須結合全球思維與本地觀點。營運可擴展性、應對監管的能力與人口統計觀點日益重要,因其是在此複雜且不斷發展的關鍵領域中釋放可持續價值的核心。

物流:仍在運轉

工業地產(包括倉庫、配送中心與物流樞紐)現已成為當代經濟的的關鍵支柱。該行業曾是功利主義下的一潭死水,如今儼然為全球貿易、數碼消費與供應鏈策略的中心。其吸引力體現在電子商務興起、近岸外包帶來的供應鏈重構,以及對更快配送速度的持續需求。儘管近年租金的快速增長正在放緩,但擁有續約合約的業主仍佔據有利地位。機構資本持續流入,特別是流入城市物流和冷藏等小眾領域。

然而,該行業的前景越來越受到地理位置和租戶狀況的影響。各地區皆反覆出現特定主題。首先,貿易路線持續演變。例如,美國東岸港口與內陸樞紐受益於供應鏈回流以及海上航線轉移;這反映更廣泛的全球模式:靠近關鍵物流走廊的資產往往享有溢價優勢,無論是港口、鐵路終點站抑或市中心。然而,即使在這些受青睞的地段,租賃趨勢亦已放緩,租戶變得更加謹慎,決策受到推遲,且部份物流走廊的新供應量甚至可能超過需求。

再者,城區需求正在重塑物流業。在歐洲和亞洲,租戶會優先考慮是否鄰近消費者及可持續性,推動對填充式開發項目及綠色認證設施的需求熱潮。然而,監管障礙、需求不平衡以及不斷上升的建築成本,亦考驗投資者的耐心。雖然日本和澳洲的房屋吸收量持續增長,但東京和首爾等城市的供應過剩抑制租金增長,儘管長期基本因素保持不變。

最後,資本的眼光變得更加敏銳。黃金地段的核心資產持續吸引強勁需求,二級資產則面臨越趨嚴格的審查。貿易政策不確定性、通脹及租戶信貸風險,使得投資者更加關注地點與租賃質素。工業基本因素依然穩建,但隨著行業成熟,投資考量亦日益複雜,並變得更加注重區域差異。

零售:重塑格局中的選擇性優勢

零售地產已進入選擇性恢復的階段,取決於必要性、地理位置和適應性。該行業在商業地產中曾是薄弱環節,但得益於以民生服務為核心的業態持續受市場青睞,如今已站穩陣腳。以食品雜貨為主的購物中心、零售園區與門戶城市的商業街,如今是該行業的支柱,兼具收入穩定性與抗通脹潛力。在高利率與資本趨於保守的背景下,此類資產以穩健見長,而非追求亮眼回報。

市場狀況明顯分化。一方面是具穩定客流量、租約較長且新供應有限的優質資產,這些特質持續吸引資本,並透過租戶重新定位或混合用途重建提供締造價值的空間;另一方面,次級資產受到結構老化、租戶流失和市場需求萎縮等因素拖累。

這種差異反映在各地區。在美國,以食品雜貨為主的購物中心和零售園區,在持續的消費者需求與防禦性租賃結構支持下,仍然保持韌性。相較之下,依賴百貨公司的購物中心和實力較弱的郊區購物中心則持續面臨長期衰退。然而,隨著奢侈品牌重新進駐旗艦商業街,特定城市市場呈現轉型跡象。

歐洲同樣出現追求優質資產趨勢。以雜貨店和其他必需品為主的零售中心表現優異,而非必需品消費業仍然受壓。該地區進一步全面採納全渠道零售模式,部份業主更將閒置空間改造成「最後一哩」物流中心。

在亞洲,旅遊業振興日本與南韓商業街的零售業,但受到通脹與非必要開支疲軟所影響,郊區購物中心表現低迷。貿易緊張局勢亦加劇情勢的複雜性。

寫字樓:仍在尋底

寫字樓市場仍處於緩慢且不均衡的調整階段。利率上升和信貸緊縮,進一步加劇空間利用率不足及工作場所規範不斷變化的挑戰。雖然租賃和利用率已初見穩定跡象,但復甦步伐參差不齊。優質資產和次級資產之間的差距已經深化,形成結構性斷層。

核心商業區的甲級寫字樓持續吸引租戶,主要受重返辦公室要求、人才競爭及ESG優先策略所帶動。這些資產兼具靈活性、效率與聲望。老舊且適應性較差的建築若不大量注資改造升級,恐面臨淘汰危機。

這種分化是全球現象。美國方面,紐約和波士頓等沿海城市的租賃市場已經回暖,而陽光帶則面臨供應過剩的壓力。即將到期的債務威脅較弱的資產,資本再融資仍需謹慎。展望後市,資產吸收緩慢、選擇性重新定價,以及非核心資產持續低迷。

在歐洲,倫敦、巴黎、阿姆斯特丹等城市正出現甲級寫字樓短缺的情況。然而,新的開發案受到法規、建築成本和不斷提升的ESG標準限制。投資者已從大範圍策略轉向逐項資產審慎評估。

亞太地區展現相對韌性。資本持續流入日本、新加坡和澳洲,這些地區以透明度和穩定性而備受推崇。在職場文化及人才競爭的推動下,重返寫字樓人數持續回升。需求仍然集中於優質資產。

然而,該行業仍面臨結構性問題。機構投資組合仍大量配置於寫字樓,這是前幾輪週期遺留下來的問題。這種遺留風險可能會限制價格回升,即使對頂級資產來說亦然。隨著「寫字樓」概念的重新定義,成功不再取決於宏觀趨勢,而更加取決於執行力。

駕馭地產行業下一階段

隨着商業地產進入更複雜且汰弱留強的周期,投資重點正從大範圍市場佈局,轉向股債雙線的精準執行。宏觀經濟分化、行業重組,加上資本紀律收緊,正徹底改變投資者評估投資機會和管理風險的方式。

在此環境下,我們認為成功關鍵在於融匯本地觀點與全球視野,區分結構性趨勢與週期性雜音,以及貫徹執行相關策略。難度不在於單純參與市場,而在於思路清晰、目標明確地駕馭市場。

儘管前路可能越來越狹窄,但對於能夠靈活調整的投資者,仍然有路可循。將投資策略與長期需求結合,並有紀律地應對複雜市況的投資者,仍可能找到長期穩健的投資機會。