聯準會預計在本週降息,這對受高房貸利率所苦的美國購屋者來說或許是一線曙光。但降息可能並非聯準會支持住房市場的最直接方式。若要採取更具針對性的做法,聯準會或許應重新思考其對抵押債券的操作策略。

自 2022 年開始升息以來,聯準會也同步縮減其債券持有部位,在房貸抵押證券的本金與利息到期後停止再投資,這一過程稱為量化緊縮。

聯準會在全球金融危機與疫情後實施量化寬鬆政策,而後續的量化緊縮是該政策的逆轉。自 2009 年首次購買抵押債券以來,聯準會已將管理房貸抵押證券持有部位作為一項積極的政策工具將近16年。

量化緊縮改變了房貸抵押證券市場的供需平衡,對房貸利率產生重大連鎖效應。由於聯準會持續減碼,加上銀行在市場中相對不活躍,機構房貸抵押證券的利差仍異常地大。

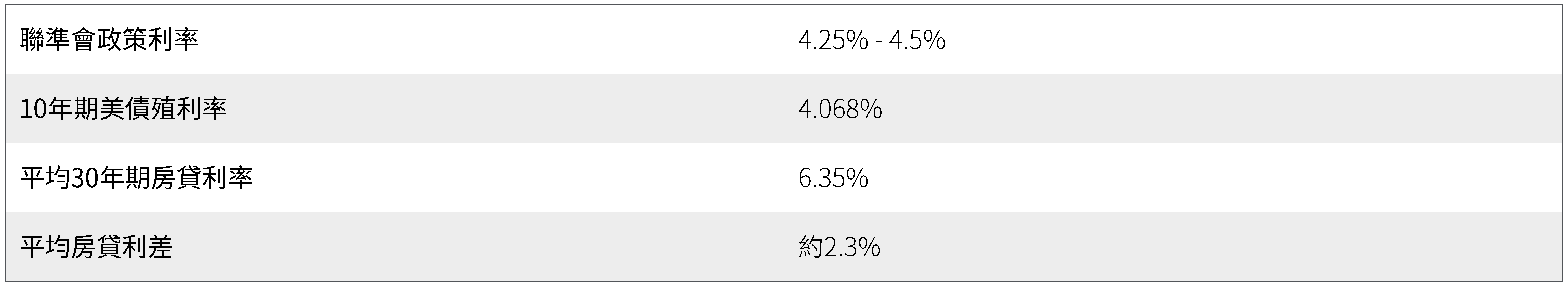

雖然聯準會的政策利率對整體借貸成本有廣泛影響,但10年期美債殖利率才是房貸利率更重要的基準,而這是由債市決定的。同時,房貸利差(即美債殖利率與房貸利率之間的差距)也由市場力量決定,目前仍接近歷史高點。

更直接的做法

房貸利差過大,對貨幣政策傳導構成挑戰。聯準會政策利率可能降至4%,但房貸利率仍高於6%。

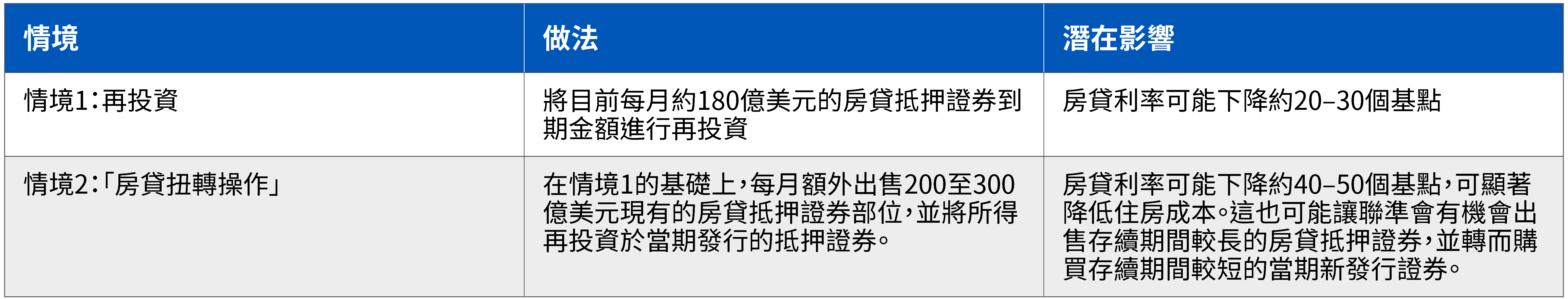

如果聯準會停止減碼其房貸抵押證券部位會發生什麼事?若將目前每月約180億美元的房貸抵押證券到期金額,再投資於新發行的抵押證券,我們預期房貸利差可能壓縮20至30個基點。這並不等同於重啟量化寬鬆政策,而只是讓房貸抵押證券部位維持穩定。而這樣的操作,可能帶來與降息100個基點相當的效果,這正是歷史上實現類似房貸利率下降所需的降息幅度。

若採取更積極的做法:每月出售200至300億美元的舊房貸抵押證券,並將所得再投資於當期證券(見圖二),我們估計這可能使房貸利率進一步下降40至50個基點。

這樣的操作也可能大幅縮短聯準會資產負債表的存續期間(衡量利率風險的指標)。對於擔心高額聯邦債務與赤字對美國借貸成本造成影響的決策者而言,這可能是一項利多。

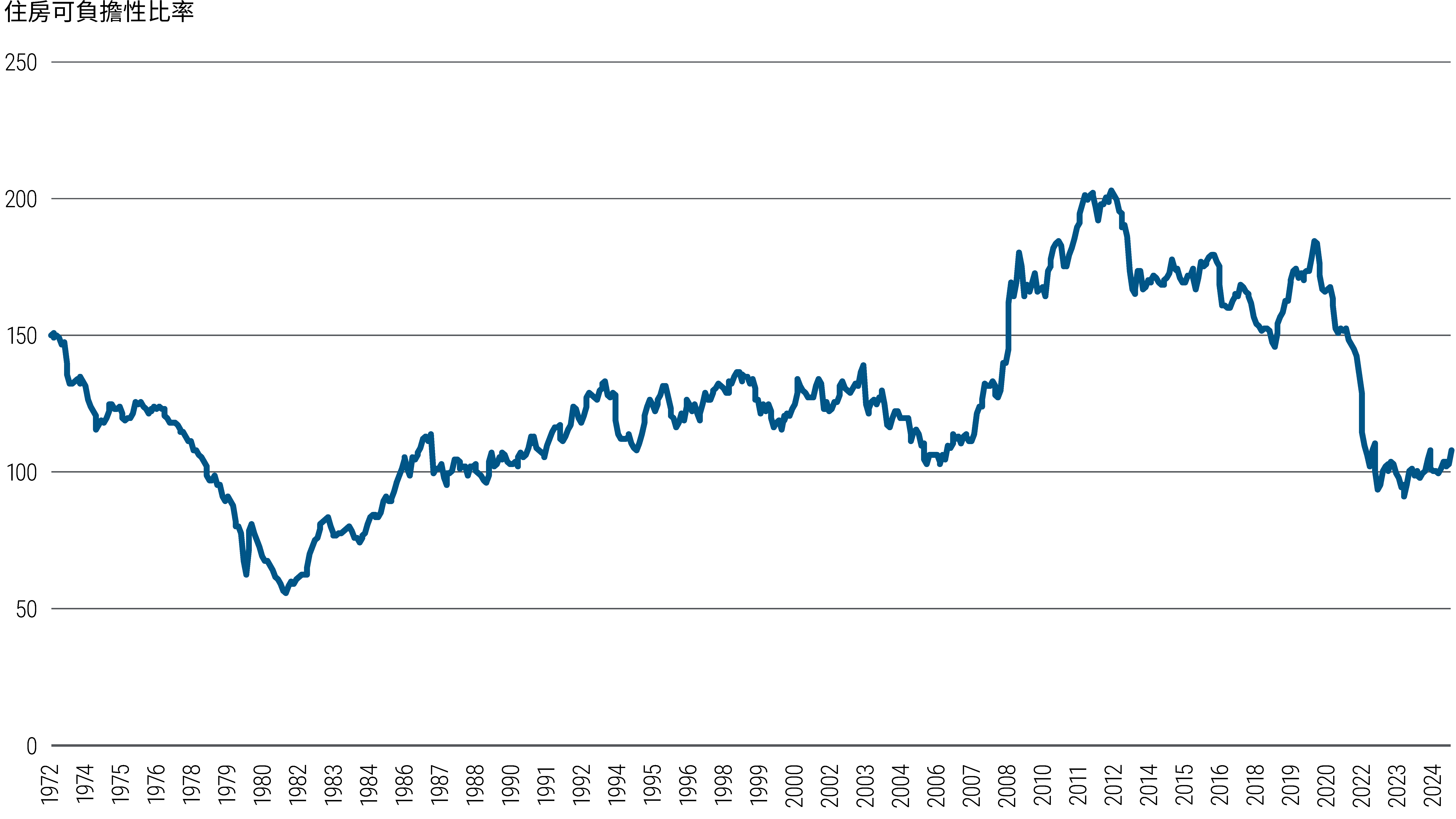

住房可負擔性仍具挑戰

當然,停止房貸抵押證券縮表並不是美國住房市場的萬靈丹。根據美國聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)數據,近月的美國平均房價略有下滑,但從某些指標來看,住房可負擔性仍處於三十多年來的最低水準(見圖三)。庫存短缺可能會持續支撐房價。

但如今隨著政府降息,值得重新檢視聯準會各項貨幣政策工具在傳導政策至美國經濟方面的相對效力。在這個利率政策充滿政治爭議、通膨仍具僵固性的經濟週期中,聯準會可能會發現,最有效的寬鬆工具其實早已擺在眼前。

如果聯準會持續目前的做法,預期房貸利率將在2026年前維持高檔,使購屋成為富人專屬的奢侈品。問題不在於聯準會是否有能力改善這種情況,而是他們是否願意這麼做。