要約

- 2021年の世界経済は、セクターや地域ごとにばらつきのある回復軌道をたどると予想しています。成長率はトレンドを上回る見通しですが、2022年には揃って成長鈍化の局面に移るとみられます。

- 一部の中央銀行は今年、資産購入プログラムの段階的縮小(テーパリング)を既に開始しており、他の中央銀行も追随する見通しです。しかしながら、短期経済予測の対象期間中、先進国の中央銀行が政策金利を引き上げ始めることはないとPIMCOでは見ています。

- インフレは経済成長の後を追うことから、先進国のインフレは、今後数ヵ月でピークを迎えると予想しています。しかしながら、世界的な半導体不足などの供給制約から、正確なタイミングや大きさは一段と不確かです。

- 市場では、高い確信がもてる投資機会が少なく、バリュエーションは全般に割高だと見ています。こうした環境では、事態の変化や好機が訪れた時に活かせるよう、忍耐強く、ポートフォリオの流動性と機動性の維持に努めることが理に適っていると考えます。

- デュレーションについては、モデル・ポートフォリオにおいて小幅なアンダーウェイトを維持する方針です。スプレッド・ポジションでは、米非政府系モーゲージ債やその他の資産担保証券(ABS)を引き続き選好します。企業クレジットでは、大幅なスプレッド縮小の可能性はほとんどないとみています。

- エマージング市場については、現地通貨建て債券、外貨建て債券、一部のエマージング通貨に有望な投資機会を発掘できると見ています。しかしながら、エマージング市場が新型コロナ関連の問題を抱えている間は、慎重な姿勢を取る方針です。

経済見通し

過去数ヵ月の経済の回復は、地域やセクターごとにばらつきがみられました。米国の場合は、それによりサプライチェーンにボトルネックが生じ、インフレが加速しています。しかしPIMCOでは、足元の物価急騰の要因は一時的なものであるとの見方を継続し、パンデミックの影響、政策、経済成長に対する全般的な見通しは、3月に発表した短期経済展望から大きく変わっていません。

これまでのところ、こうしたマクロ経済動向に対する市場の反応は全般的におとなしく、インフレリスクが高まったにもかかわらず、10年物米国債の利回りは、3月中旬以降、25ベーシスポイント低下しています。しかし、3月のシクリカル・フォーラム(短期経済予測会議)で議論したように、マクロ経済の不確実性とボラティリティの上昇は、資産市場全体のボラティリティの上昇につながるリスクがあると見ています。そのため、高い確信を持てる投資機会が限られ、全般的にバリュエーションが割高な現在のような時期には、忍耐強く、ポートフォリオの流動性と機動性の維持に注力することが理に適っているとPIMCOでは考えています。市場は往々にしてオーバーシュートしやすいものですが、市場が実際にそうなった場合に投資の好機として活かせるよう機動性を確保しておきたいと考えています。

経済見通し:パンデミックのピーク、政策のピーク、成長のピーク

過去数ヵ月の公衆衛生データによれば、新規感染者数でみた新型コロナのパンデミック(世界的大流行)は、2021年第2四半期にピークに達した可能性が高いと見られます。1週間あたりの世界の新規感染者数は、4月半ばの約580万人から6月上旬には290万人に減少しています。また、当初はもたついたものの、先進国全般でワクチン接種が加速しており、今後数ヵ月のうちに集団免疫に達すると見込まれています。このため、エマージング諸国のワクチン接種率は低いものの、世界の新規感染率と死亡率は低下し続ける見通しです(寄稿文「新興国、年内7割免疫獲得の追い風」参照)。

ただし、パンデミックの収束に伴い、政策支援もピークを迎えた可能性が高いでしょう。先進国では、財政刺激策、すなわち構造的な財政赤字の変化率が低下しつつあり、今後数ヵ月は、明らかな成長の足かせに転じるでしょう(図表1を参照)。米国で新規のインフラ投資が行われても、財政が成長の足かせ要因になる点は変わらないと考えます。2021年3月に可決された米国の追加的な新型ウイルス経済対策法は、米国経済を押し上げ、世界中にプラスの波及効果をもたらしました。一方、今年第1四半期に先進国の財政刺激策を牽引した米国の家計支援のための現金給付は、今回限りと見られています。また連邦政府の失業手当の加算措置も、第3四半期末に完全に失効する見通しです。

同様に、世界の主要な経済エンジンである中国では、金融引き締めにより信用の伸びが鈍化しています。一方、先進国の中央銀行も緩やかに方向転換し始めています。カナダ銀行やイングランド銀行は既に資産購入の段階的縮小(テーパリング)を開始し、政策の正常化に向けて第一歩を踏み出しており、米連邦準備制度理事会(FRB)は、6月の会合でテーパリングの議論を示唆するなど、正常化に向けたシグナルを発しています。

これらの要因が経済成長に与える影響は業界や地域によって様々であり、2021年の先進国の景気回復はややばらついたものになる見通しです。2021年に回復した経済は、トレンドを上回る強いペースを維持するものの、2022年には揃って成長鈍化に転じると予想しています。具体的に言えば、2020年に景気後退や経済産出の一部が落ち込んだ後、米国、英国、カナダ、中国は、2021年第2四半期に成長のピークに達し、EUは第3四半期、日本は第4四半期にピークを迎える可能性が高いと見ています。

セクター別では、消費財の需要の伸びがピークを迎え、代わってサービス支出の再加速が見込まれます。新型コロナに伴う景気後退は、特異な面が多々見られますが、特筆すべきは消費財需要が減退していない点です。先進国では、消費者はサービスの代わりに耐久財を購入しました(図表2を参照)。例えば米国では、フィットネスクラブの会費の支出が急減する一方、エクササイズ用バイクの売上が爆発的に増加しました。同様に、公共交通機関の利用が減少する一方、自動車の需要が加速しました。こうした例は他にも数多くあります。先進国においては、こうしたトレンドを上回るペースのモノの消費が2020年下半期と2021年の上半期の回復の重要な牽引役となりましたが、パンデミックが(期待されるように)収束に向かい、消費者の嗜好がサービス支出に戻るにつれて、成長もまた今年第2四半期ないし第3四半期にピークを迎えると見られます。

以上を総合して、先進国の2021年の実質GDP成長率は6%(第4四半期の前年比)、2022年は3%弱に鈍化すると予想しています。一方、特にエマージング諸国の完全な回復は、ワクチン接種の遅れから先進国より遅れると見ています。エマージング諸国のGDP成長率(第4四半期の前年比)は、2021年の3.5%の後、2022年は最大5%まで加速すると予想しています。

インフレ:加速するもスパイラルな上昇ではない

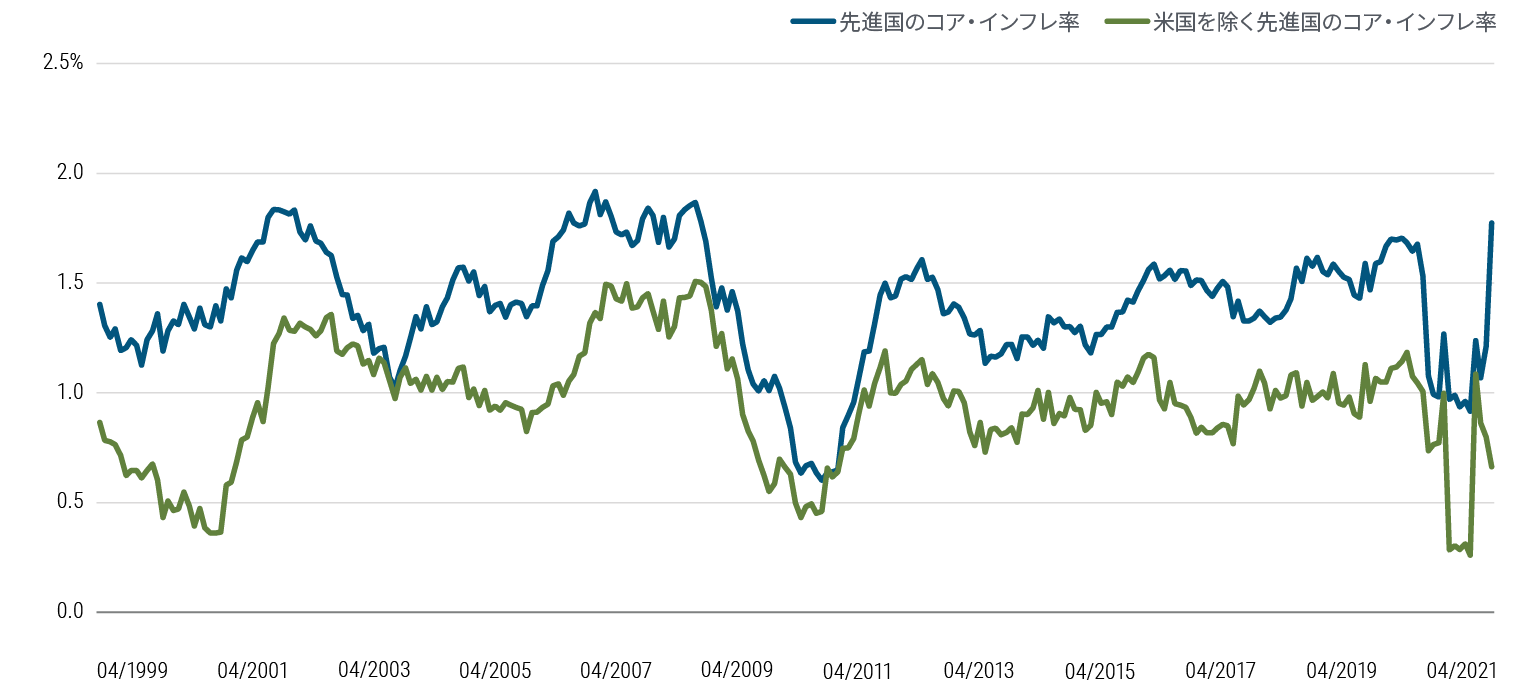

先進国では一般的に経済成長の後インフレが起こることから、今後数ヵ月でインフレがピークを迎えると予想しています(図表3を参照)。しかしながら、供給制約により、インフレ・ピークの正確なタイミングと規模を予測することは難しい状況です。供給制約は、モノの実現インフレ率に予想以上の影響を与えています。2021年4月時点で、先進国のコア・インフレ率は(前年比)1.7%で、パンデミックの谷から完全に回復していますが、インフレ圧力の中身はまったく異なっています。実は、サービスのインフレ率は依然としてパンデミック前の水準を大幅に下回っているのに対し、モノのインフレ率はパンデミック前の水準を大幅に上回っています(図表4を参照)。

データを詳しく見ると、先進国においてモノのインフレを加速したのは、主に米国の中古車価格の高騰であることがわかります。世界的な半導体の不足は、他の先進国以上に米国の新車の生産を妨げる要因になっています。半導体不足が価格に与える影響は、中古車市場で目立っています。これは、米国のレンタカー会社が昨年、清算した後、再建の手段として中古車に頼っているためです。米国の財(モノ)市場は、物流のボトルネックにも悩まされています。西海岸の港湾の混雑とトラック運転手の不足によって配送時間が長くなり、コストが上昇し、これが消費者に転嫁されつつあります。

とはいえ、こうした供給制約は2022年には緩和する見込みであり、モノの需要がピークを迎えることと相まって、インフレは2021年後半には落ち着く見通しです。さらに、失業率は5.8%で、米国は依然として完全雇用とは程遠い状態です。労働環境に加え、フィリップス曲線が比較的平坦であること(雇用とインフレの統計上の関係がさほど重要でないことを示唆)、インフレ期待が引き続き落ち着いていること、生産性の伸びが加速していることから、米国のインフレがスパイラル的に上昇するリスクは低いと見られます。

米国以外の先進国における基礎的なインフレ圧力は、はるかに落ち着いています。実際、2021年4月時点の米国を除く先進国のコア・インフレ率は前年比約0.6%で、米国の3.0%を大きく下回っています(図表5を参照)。サプライチェーンのボトルネックは世界共通の問題であるにもかかわらずこうした差が生じているのは、財政刺激による米国のモノの需要が、他の先進国を上回っているためです。しかしながら、大規模な財政移転が再度実施される可能性は低く、米国の財政政策が2022年には成長の足かせになる見通しから、インフレも2022年には落ち着くと見込まれます。

以上を総合して、先進国のインフレ率は2021年年末時点で年平均3%をつけた後、2022年は鈍化して先進国の中央銀行の目標を下回る1.5%に低下すると予想しています。米国については、前年比のコア・インフレ率が今年第2四半期に約4%でピークをつけた後、年末時点で3.5%となり、2022年には2.3%にまで鈍化すると予想しています。

リスクを伴わない政策の移行はない

PIMCOの成長・インフレ見通しの基本シナリオには、ダウンサイドとアップサイドの両方のリスクがあります。政策誘導による成長から有機的な成長への移行は、予想以上にスムーズに進む可能性もあれば、逆に予想ほどうまくいかない可能性もあります。アップサイド・リスクとしては、以下の点が挙げられます。(1)積み上がった巨額の家計の貯蓄余剰が、予想以上の消費ブームを喚起(インフレ加速に寄与する可能性が高い)、(2)イノベーションの加速と生産性の伸びの高まりが、企業利益と実質賃金を下支え、(3)全般に緩和的な金融環境が、引き続き融資と資本形成を支援。

一方、基本シナリオの見通しに対するダウンサイド・リスクとしては、以下の点が挙げられます。(1)インフレ加速による企業の利幅の圧縮、(2)経済の再配分に長期間を要する結果、長期失業率の上昇、(3)パンデミック後における家計の貯蓄・消費に対する選好の恒久的な変化。

中央銀行は現行路線を継続

2021年3月以降、主要先進国の中央銀行の多くは、金融政策の方針を徐々にシフトし始めています。カナダ銀行(BOC)とイングランド銀行(BOE)は、債券購入の段階的縮小により政策の正常化へと一歩を踏み出しました。一方、FRBは6月の会合で債券購入プログラムの段階的縮小計画を検討し始めたことを示唆しています。

見通しについては、FRBは2021年後半に毎月の資産購入ペースの段階的縮小を開始し、2022年第3四半期までに購入を終了するとの予想を継続します。公表の時期については、12月のFOMC会合の可能性が最も高いとの見方を継続していますが、早ければ9月になる可能性も排除しません。米国のインフレ率の足元での急騰は一時的なものである可能性は高いものの、FRBはテーパリングの計画を適度に進めることにより、無用なインフレへの期待が加速するリスクを管理したいとみられます。これによりFRBは、インフレ上昇が米国で起こった場合に、政策金利の引き上げ見通しを調整する選択肢を手にすることにもなります。

逆に、欧州中央銀行(ECB)は、短期経済予測の対象期間中、資産購入(いわゆる量的緩和、QE)を継続する可能性が高いと見ています。ECBの資産購入プログラムは若干調整される可能性がありますが、ECBが2022年までにインフレ目標を達成する可能性は低いと見ています。したがって資産購入終了に向けた戦略と明確な道筋に基づいた実施については、3~6ヵ月ではなく、3~5年でECBが考えるべき課題になります。

最後に、先進国の中央銀行によるQEプログラムは変更されると予想していますが、短期経済予測の期間中に利上げを開始するとは予想していません。PIMCOでは、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアの中央銀行が先陣を切って利上げに転じるのが2023年上半期、FRBとBOEがそれに続いて2023年下半期と予想しています。過去10年、2%のインフレ目標の達成に苦労してきたECBが利上げを開始するのはかなりあとになると予想しています。また日銀は引き続きデフレ・トレンドへの対応に苦慮することになるでしょう。

投資への意味合い

PIMCOのマクロおよび市場見通しは、3月の短期経済展望の結論ときわめて似通っているため、モデル・ポートフォリオに大きな変更は加えていません。現時点では高い確信がもてる投資機会が少なく、バリュエーションは全般に割高だとPIMCOではみています。こうした環境では、事態の変化や好機が訪れた時に活かせるよう、忍耐強く、ポートフォリオの流動性と機動性の維持に努めることが理に適っていると考えます。

さらに、成長・インフレに対するアップサイドとダウンサイド・リスク、米国以外のQEの段階的縮小の開始時期、FRBが今年後半にテーパリングを開始する可能性などについて、見通しにはかなりの不確実性が残ります。

もちろん、どんな見通しにも不確実性はつきものですが、新型コロナに伴う打撃と回復は前例のないものであり、現時点で入ってくるデータを読み解くのは非常に難しいと言わざるをえません。さらに、テーパリングを巡るFRBの発言は、どれほど慎重に伝えられたとしても、市場の混乱を招く可能性があります。既に世界の金利市場で大きなボラティリティが見られたことを踏まえると、特にスプレッド・セクターが混乱する可能性があります。とはいえ、今年初めのBOCやBOEのテーパリングの発表に対する市場の反応は落ち着いていました。また米国の現在の状況は、2013年とは大きく異なっています。2013年当時、FRBのテーパリング開始の発表は意表を突いたものでした。今回は、QE終了の時期について何ヵ月議論しており、FRBも実際の利上げが非常に緩慢なペースになるとの道筋を明らかにしています。ただ最小限とはいえ、テーパリングによって見通しの不確実性は高まります。そして、米国および世界でのQEの縮小は、影響を受ける市場においてリスク移転を容易にするものではありません。

デュレーション、イールドカーブ

デュレーションについては、基準に近い水準にとどまると予想する一方、ベンチマークに対して小幅なアンダーウェイトのポジションを維持する方針です。過去18ヵ月を米国と世界のデュレーションの観点でから振り返ると、パンデミック・ショックの中で利回りはきわめて低い水準に低下しましたが、その後、市場がワクチン接種の効果と景気回復を織り込むにつれて利回りが上昇し、関連してボラティリティも上昇し、動きが一巡したと考えられます。(短期経済予測を執筆した)6月半ば時点の10年物米国債の利回りは、今後数ヵ月のレンジとして予想する1.5%~2.0%を若干下回っています。デュレーションについては小幅アンダーウェイトとする一方、ポートフォリオの他のポジションとの相関性について慎重に見ています。

また、かねてから維持してきた構造的なバイアスに合致し、かつインカムの源泉として期待できることから、イールドカーブのスティープ化のポジションを取る方針です。短期部分では中央銀行が支えるとの予想を継続する一方、インフレ懸念の高まりから長期部分の利回りが上昇する可能性があると見ています。FRBの引き締めの道のりが極めて緩慢な中、インフレ懸念の高まりの恩恵を享受するうえで、利回り曲線はきわめて流動的な手段であり、EU、英国、日本のソブリン債の世界的に分散したスティープ化のポジションが理に適っていると考えています。前述のデュレーションに関するコメントと同様、PIMCOではポートフォリオ内の利回り曲線のポジションと他のリスクポジションの相関性に注意を払う方針です。

クレジット

スプレッド・ポートフォリオについては全般にオーバーウエイトとする方針です。非政府系モーゲージ債とその他の資産担保証券が、スプレッドのポジショニングの鍵を握ると考えています。非政府系モーゲージ債は、一般的な現物社債に比べてバリュエーションが魅力的であり、リスクプロファイルも有利であるとの見方を継続しています。供給が限られていることも、プラス材料になります。

企業クレジットについては、発行体のレバレッジに合わせてバリュエーションが調整されていることを考慮すると、大幅なスプレッド縮小の可能性はほとんどないとみています。一方で、政府債の利回りが低いことから、圧縮されたスプレッドの水準でもクレジットに対しては引き続き旺盛な需要が見込まれます。また、外国人投資家のヘッジコストの低下が、引き続き米国のクレジットの支援材料になるでしょう。

クレジット・ベータを獲得するうえで、クレジット・デリバティブが主要な手段になると見ています。また、一般のポートフォリオにおいては、現物の社債ポジションはPIMCOのクレジット・アナリストのグローバルチームが発掘した確信の持てる銘柄に限定する方針です。クレジットに特化したポートフォリオにおいては、銘柄選択が引き続きアルファ創出の鍵を握ると見ており、金融セクター、景気循環セクター、住宅関連セクター、新型コロナの回復で恩恵を受けるセクターを重視していきます。

政府系モーゲージ債(MBS)のポジションについては、バリュエーションが割高で、キャリーやインカムの創出が期待できず、FRBのテーパリングが差し迫っていてMBSの裁定が一段と難しくなる可能性を踏まえて、中立からアンダーウェイトを目標とします。

物価連動債

FRBのテーパリングは、米物価連動債(TIPS)の市場にも影響します。現時点のバリュエーションと流動性を考慮すると、TIPSについてはかなり中立ですが、インフレ率が予想以上に上昇した場合のヘッジ手段としては依然として適正価格であることから、一部のポートフォリオではTIPSのオーバーウエイトが引き続き理に適っていると考えられます。

為替市場およびエマージング市場

米ドルのアンダーウェイトを引き続き選好し、対G10通貨、コモディティ関連通貨、一部のエマージング通貨に対して慎重にポジションを調整する方針です。これは複数の理由を反映したもので、具体的には、(循環的な拡大の恩恵を享受しやすい立ち位置にある小規模な開放経済の通貨と共に)世界的な景気拡大の継続、バリュエーション、さらにFRBの過去に比べて極めて忍耐強い方針とどの地域よりも政策引き締めのペースが幾分速い可能性が予測されることが挙げられます。

通貨に加えて、エマージング市場では現地通貨建て債券、外貨建て債券に有望な投資機会があると見ています。しかしながら、エマージング市場が新型コロナ関連の問題を抱えている間は、慎重な姿勢を取る方針です。

株式市場

現時点の株式のバリュエーションは適正だと見ています。米国の株式のリスクプレミアムは3.5%で、これは景気拡大局面半ばの平均並みです。利益の上方修正が相次ぐ中、アセットアロケーションのポートフォリオでは、株式のオーバーウエイトを継続する方針です。バリュエーションを考慮すると、今はセクターや銘柄選択が焦点になっています。サービス・セクターの再開の恩恵を享受する企業や、半導体、技術オートメーション、グリーン産業など、価格決定力と参入障壁があり、長期的に支えられている循環銘柄が選択の対象になります。

コモディティ市場

コモディティは、世界的に旺盛な需要を背景に大幅に上昇しています。今後については、生産者による長期物価格の上限ヘッジが増えるのに伴い、スポット価格の上昇余地は狭まると見ています。過去20年の最高値に近い正のロール・イールドは、先物のリターンを牽引する重要な要因になるでしょう。

最近のフォーラムで議論したように、官民指導者の多くは、気候変動対策や社会的公平の実現に向けた行動に力を入れています。これにより、政策立案、規制の情報開示、資本形成、持続的な投資、短期的な市場の調整には新たな側面が加わります。マーク・カーニー氏が想起させてくれたように、2021年11月の気候変動枠組条約締結国会議(COP26)を控え、世界の政策立案者や企業リーダーが気候変動目標に具体的かつ永続的な進歩を求めていることから、持続可能性のトレンドは加速しています。今年のESG債の発行の顕著な伸びは、政府機関から企業に至るまで発行体が持続可能性に関する目標を導入し、投資家からの旺盛な需要に応えようとしていることの表れだと言えるでしょう。

PIMCOの短期経済展望

PDFをダウンロードする年月をかけ磨き抜かれた、アイデアを原動力に

PIMCOの経済予測会議について

ほぼ半世紀にわたって磨かれ、様々な市場環境で実証されてきたPIMCOの投資プロセスは、長期経済予測会議と短期経済予測会議を基盤としています。年に4回、世界各地からPIMCOの投資プロフェッショナルが集結し、世界の金融市場と経済の状況について議論、討論を重ね、投資に関して重要な意味合いを持つと考えられるトレンドを特定します。

年一回開催される長期経済予測会議(セキュラー・フォーラム)では、世界経済の構造変化やトレンドを捉えたポートフォリオを構築するため、向こう3~5年間の見通しに焦点を当てます。毎年セキュラー・フォーラムには、ノーベル賞受賞経済学者、政策当局者、投資家、歴史家などの著名なゲスト・スピーカーを迎え、有益で多面的な知見の提供を受けることで、議論を深めています。また、世界的に著名な経済、政治問題の専門家から構成されるPIMCOのグローバル・アドバイザリー・ボードも積極的に参加しています。

年に三回開催される短期経済予測会議(シクリカル・フォーラム)では、向こう6~12ヵ月間の見通しに注目し、主要先進国やエマージング諸国の景気サイクルのダイナミックスを分析し、金融政策、財政政策、ならびにポートフォリオの構成に影響しうる市場リスクプレミアムや、相対価値における潜在的な変化を見定めます。